“… sono pazzo”

(“... sam lud”)

Foto e testi: Mario Boccia

Prologo

Raramente un cronista può concedersi il lusso di prendersi il tempo che vorrebbe, soprattutto quando lavora per un quotidiano. Penso all’ansia di trasmettere il pezzo prima della chiusura del giornale, alle notizie lasciate da parte perché non c’è stato tempo per verificarle, ai dettagli, a volte preziosi, sacrificati al Moloch della “sintesi-necessaria”. Sensazioni che rimangono nella testa, negli appunti e magari anche in qualche foto. Foto che possono essere imperfette, ma che informano.

Mi viene in mente un esempio di fotogiornalismo che riguarda la guerra in Bosnia Erzegovina (1992-1996). Uno scatto istintivo di Enrico Dagnino che in quel momento (1992) era in stato di fermo nella stazione di polizia militare di Ilidža, nella periferia di Sarajevo controllata dagli etno-nazionalisti serbo-bosniaci. Un uomo completamente nudo, di spalle, è obbligato a salire su una camionetta militare che lo porterà sul luogo dell’esecuzione. Un episodio criminale mostrato nella sua “banalità”. Un momento di distrazione delle guardie e uno scatto eseguito con la piccola camera che aveva sotto la giacca. Non credo che la composizione dell’immagine fosse la prima preoccupazione di Enrico in quel momento.

Sarajevo, fine settembre 1993

Con Edoardo Giammarughi de “il manifesto” decidemmo di entrare in una postazione serbo-bosniaca di prima linea nel quartiere di Grbavica. Quella era la linea del fronte più vicina al centro della capitale bosniaca. Da una parte gli assedianti, dall’altra i difensori della città. Poco più in basso il ponte di Vrbanja, oggi dedicato a “Suada e Olga” le due studentesse uccise da cecchini serbi il 5 aprile del 1992, mentre manifestavano contro la guerra. Lo stesso ponte dove il 3 ottobre 1993 fu colpito a morte Moreno Locatelli, pacifista italiano, da uomini di Musan Topalovic (criminale comune che combatteva con i bosniaci). Dietro il ponte, il palazzo del Parlamento Bosniaco.

Nonostante i combattimenti, le posizioni erano pressoché stabili da un anno e mezzo (lo saranno per quasi tutta la durata dell’assedio). Per gli abitanti di Sarajevo quei giorni di fine settembre erano di relativa “normalità”. Allo stillicidio quotidiano di granate, ai colpi dei cecchini, alla fame, alla precarietà, ci si può abituare.

La postazione era un buco nero. Un bunker rudimentale dove si poteva entrare al massimo in tre. Solo uno poteva sparare, perché nella feritoia entrava la canna di una sola arma. Era una postazione “singola”.

Arrivare a Grbavica, per visitare il fronte dalla parte serba, era piuttosto complicato. Dal centro di Sarajevo, dovevamo per forza andare prima a Pale, dove prendere una guida-interprete (un fixer), di cui i serbi si fidassero. Un viaggio da fare da soli, per non mettere a rischio i fixer di Sarajevo, che avrebbero rischiato la vita entrando in contatto con i loro nemici.

Bisognava attraversare le linee nel luogo meno pericoloso: la pista dell’aeroporto di Butmir, controllata dalle truppe dell’ONU, ma per arrivarci bisognava percorrere (molto velocemente) il cosiddetto “viale dei cecchini”. Macchina non-blindata, luci spente a qualsiasi ora e finestrini abbassati per non rischiare di essere feriti nel caso i cristalli dell’auto esplodessero perché colpiti da una pallottola.

Cinque check point da attraversare per il controllo dei documenti: uno bosniaco, uscendo dall’area controllata dai governativi; uno serbo-bosniaco, a trecento metri dall’altro; due dell’ONU, uno all’entrata e uno all’uscita dell’aeroporto; l’ultimo era ancora serbo-bosniaco, sul lato di Lukavica. Rispettando le operazioni di atterraggio e decollo degli aerei militari ONU, si poteva attraversare la pista, sempre molto velocemente, perché esposta al tiro da entrambe le parti.

Per arrivare a Pale, il paese che i serbo-bosniaci avevano eletto a loro capitale (prima di Banja Luka) bisognava salire sul monte Trebević (quello degli impianti di sci di Jahorina che ospitarono le olimpiadi invernali del 1984) e poi scendere a valle. Una trentina di km in tutto, su una strada di montagna. Era l’unica via possibile. Si passava accanto alla linea fortificata degli assedianti sulle pendici della montagna, con trincee, postazioni di artiglieria, qualche carro armato. Andare e venire, per i giornalisti, era un’opportunità per guardarsi intorno e, a volte, di fare incontri interessanti. Dare passaggi a chi lo chiedeva (contro ogni indicazione dei manuali di sopravvivenza dei giornalisti in guerra) è stato spesso una fonte preziosa di informazioni.

Soldato serbo-bosniaco accanto ad una postazione. Le quattro “S” (“C”, in cirillico) attorno alla croce sono il simbolo della bandiera serba. E’ un simbolo con origini antiche (forse bizantine), ma per i nazionalisti di oggi significa “Samo Sloga Srbina Spasava”: “Solo l’Unità Salva i Serbi”.

Soldato serbo-bosniaco prepara la sua mitragliatrice prima di fissarla sul cavalletto puntato verso il basso.

I soldati bosniaci hanno cercato a lungo lo sfondamento in quella direzione, attaccando in salita. Se ci fossero riusciti, avrebbero tagliato la strada che da Lukavica porta a Pale. Sarebbe stato un successo strategico, anche se avrebbe rappresentato una testa di ponte difficilmente difendibile in un territorio completamente controllato dai serbo-bosniaci.

“Per noi era facile falciarli con le mitragliatrici, perfino imbarazzante”, mi disse un ufficiale serbo bosniaco ad agosto del 1993. Gli feci notare che doveva trattarsi di soldati molto coraggiosi per attaccare da quella posizione sfavorevole, senza copertura dell’artiglieria. Lui rispose seccamente: “No, sono fanatici che eseguono ordini sbagliati!” – e aggiunse – “comunque, meglio per noi!” (è strano come chiacchiere fatte in trincea possano assomigliare a quelle da bar). Fatto sta che da quella parte il fronte rimase fermo fino agli accordi di Dayton, ma i bosniaci caduti sotto quelle postazioni devono essere stati parecchi.

Il percorso inverso, da Pale a Grbavica, era più semplice, perché si rimaneva sempre nel territorio controllato dai serbi. Senza dover arrivare a Lukavica, si poteva entrare a Grbavica, scendendo da Vraca e passando accanto al memoriale che ricorda le vittime di Sarajevo nella seconda guerra mondiale (undicimila, una cifra molto simile a quella dei morti nell’assedio di ventotto anni fa). Questo era il viaggio di andata, poi c’era da fare il ritorno (se il fixer non trovava un passaggio, sfruttando mezzi militari). La benzina al mercato nero arrivò a costare 27 marchi tedeschi al litro, in città, e circa 10 nelle zone controllate dai serbo-bosniaci.

La prima linea sotto il cimitero ebraico. Questa e la prossima foto sono scattate a marzo del 1996, dopo la riunificazione di Sarajevo, in applicazione degli accordi di Dayton. A guerra in corso non sarebbe stato possibile esporsi da quella posizione. Tra le case abbandonate e distrutte sulla sinistra ci sono i serbo-bosniaci (la feritoia della prima foto era in una postazione tra quelle macerie), al centro la terra di nessuno e a destra la linea di difesa dei bosniaci.

Dalla collina di Debelo Brdo, un poco più in alto, la situazione è più chiara. La zona con le “pietre storte”, le lapidi del cimitero ebraico (il secondo in Europa dopo quello di Praga), era la terra di nessuno. Alle mie spalle c’era una lunga trincea scavata dai bosniaci sotto le linee degli assedianti (quelle che s’incontravano lungo la strada per arrivare a Pale, da dove si sparava dall’alto verso il basso).

Il nostro giro sulla prima linea doveva necessariamente partire dalla sede-caserma del Partito Radicale Serbo* (Nota 1), nel centro di Grbavica. Da lì ci spostammo a piedi per raggiungere la prima linea, dopo che Branko, il fixer di Pale, ci presentò ad una sorta di “commissione politica” dei cetnici.

Foto di gruppo sotto il ritratto di Draza Mihailovic, capo dei cetnici nella seconda guerra mondiale e idolo dei nazionalisti serbo-bosniaci. Quello con la maglia nera e il pugnale è nato negli USA da una famiglia di cetnici esuli del 1945. Quello con la maglietta a strisce è greco. Sarà lui ad accompagnarci. E’ venuto per combattere i musulmani in nome della “fratellanza cristiano-ortodossa”.

Nella sede dei cetnici si canta e si beve molto.

Uccidere rischiando di essere ucciso, deve avere un enorme potere attrattivo se spinge giovani uomini a fare guerre lontano da casa. Ci sono quelli che lo fanno per soldi, ma se non ti piace intimamente uccidere, nessuna cifra è sufficiente. Quelli che ho incontrato nei Balcani tra il 1991 e il 1996 lo facevano per passione, senza preoccuparsi di nascondersi dietro nobili cause. I sopravvissuti (che sono molti perché si rischiava di morire molto di più da civili disarmati che da combattenti in trincea) si raccontano per anni la loro battaglia più rischiosa, arricchita di particolari “eroici”. Alcuni tornano regolarmente sui luoghi delle battaglie a ricordare e commemorare i morti. Solo i loro, naturalmente. Le vittime innocenti del conflitto, contano zero.

Quello delle reunion di reduci è una passione che condividono con altre categorie professionali. I giornalisti, per esempio. Sull’invito alla festa di chiusura della Reunion di giornalisti all’Holiday Inn a Sarajevo, nel ventennale della guerra (2012), c’era un dress code (dicono “ironico”) che prevedeva “Black tie or combat jacket”, ma questa è un’altra storia.

Il greco era un nazista. Il suo sguardo era particolarmente inquietante. Ci raccontò di un complotto ebraico per controllare il mondo, della quale i musulmani di Bosnia erano una pedina. Ci mostrava i codici a barre sui pacchetti di sigarette, le confezioni di biscotti, la bottiglia di grappa (tutte cose rare per i comuni mortali a Sarajevo in quei giorni) e spiegava che attraverso quei codici gli ebrei avevano il controllo economico del mondo. Non potevo che annuire, se volevo uscirne.

Ne avevo sentiti altri, altrove, di nazisti che incoraggiavano i musulmani a combattere gli ebrei. Ma uno che con dei “musulmani” presenti e (poco) armati davanti si preoccupasse ancora di più di ebrei assenti, non avrei potuto immaginarlo. Forse la sua ossessione era motivata dalla posizione sul campo. Quella prima linea era proprio sotto il cimitero ebraico. Rise fragorosamente per quella che considerò una battuta: “mi alleno facendo il tiro a segno con le stelle di David sulle lapidi”.

Foto del cimitero ebraico crivellato di colpi.

Prima di uscire dalla postazione scattai una foto a Edo Giammarighi de il manifesto che guardava attraverso la feritoia.

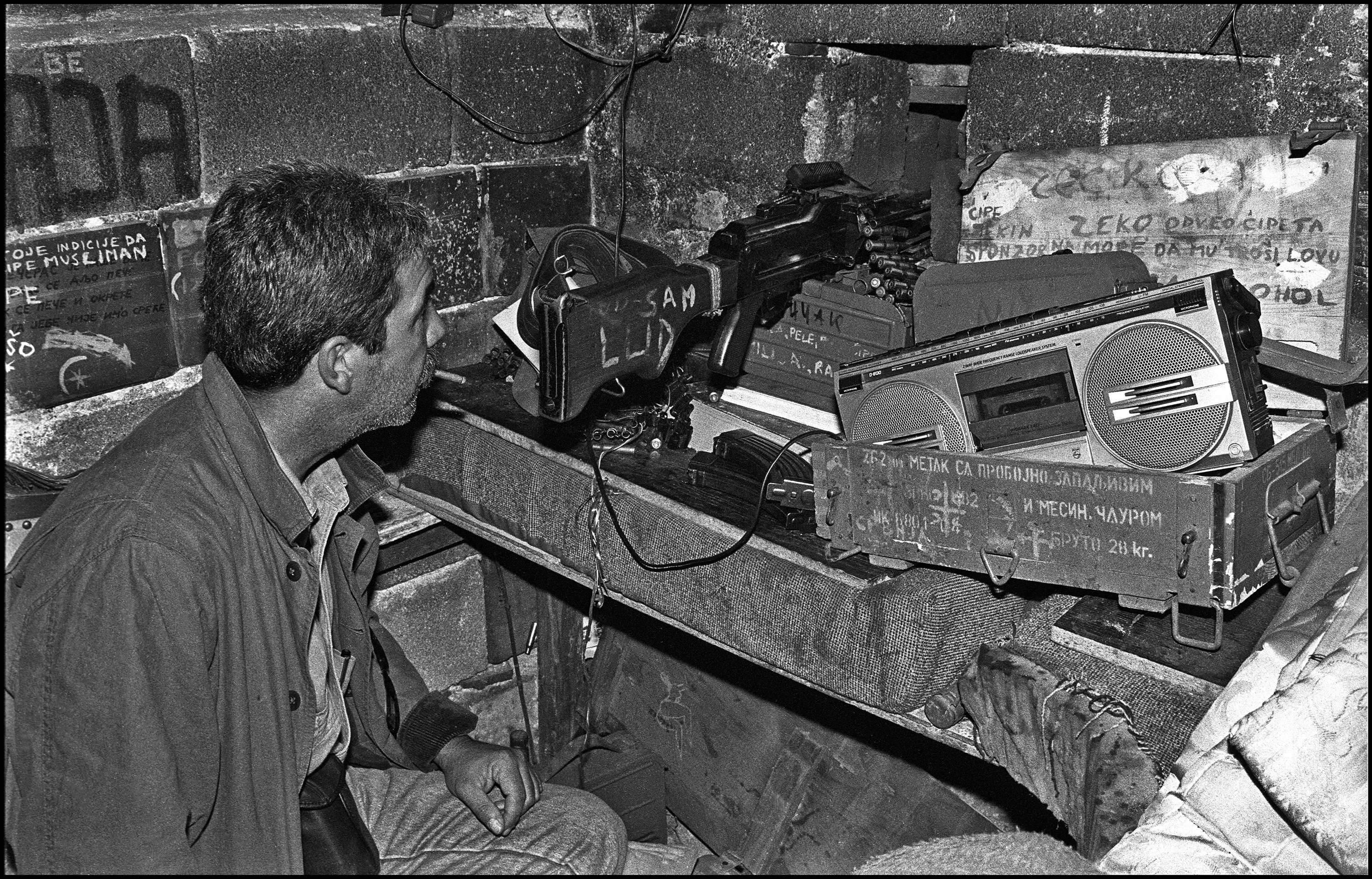

Sulla cassetta delle munizioni vuota, dove è poggiato il radio-registratore a cassette, è indicato il calibro (7,62) e la descrizione delle pallottole con la punta incendiaria e il bossolo in ottone. Ci sono disegnate anche una croce serba, con le quattro esse cirilliche, e una croce ortodossa.

Due caricatori curvi di kalashnikov sono poggiati sotto la mitragliatrice a nastro. Sul pezzo di legno chiaro appoggiato alla parete del bunker, sono scritte frasi stupide da caserma, solo parzialmente leggibili.

“Zeko (un nomignolo che può indicare anche un coniglietto) ha portato via Cipe (altro nomignolo)”. “Sponsor al mare per spendere i suoi soldi”.

Sulla sinistra della foto, in bianco, è scritto qualcosa che si può interpretare: “come identificare un musulmano”, con una mezzaluna e la stella. Il bianco si sovrappone a una frase precedente, scritta in nero. E’ una filastrocca tragica che ironizza sulla persona colpita: “Stasera è la nostra sera (…) Aljo (nomignolo che storpia quello del presidente bosniaco Alja Izetbegovic, usato per indicare ogni musulmano in senso dispregiativo) si cuoce e si gira, fanculo, non ha avuto fortuna”.

Viene in mente l’agonia di qualcuno (uomo donna o bambino) colpito da pallottole incendiarie. Sembra di vedere la scena: musica a palla e risate nel vederlo agonizzare contorcendosi dal dolore. In basso, al centro, un disegno porno. Sul calcio della mitragliatrice una frase: “… sam lud” (…”sono pazzo”).

La comunità ebraica di Sarajevo prima della seconda guerra mondiale era di circa 12.000 persone. Solo un migliaio sopravvissero alla Shoa.

In città c’erano cinque sinagoghe, mescolate ai luoghi di culto delle altre religioni (non ci sono mai stati “ghetti” in questa città europea). Quattro delle cinque sinagoghe furono destinate a usi culturali pubblici perché, dopo la seconda guerra mondiale, non c’erano più abbastanza fedeli. Una è tuttora aperta al culto.

Nella parte alta del cimitero, c’è un monumento quadrato alla memoria dei deportati nella seconda guerra mondiale. E’ scritto in ebraico, latino e cirillico. Sul lato che guarda verso le postazioni dell’esercito serbo-bosniaco, c’è un forte monito anti fascista. Fa impressione il segno lasciato da un colpo di grosso calibro che intacca la scritta “agli ebrei deportati e caduti nella guerra contro il fascismo in Bosnia Erzegovina 1941-1945”. Così sfregiato la sua funzione di monito è raddoppiata.

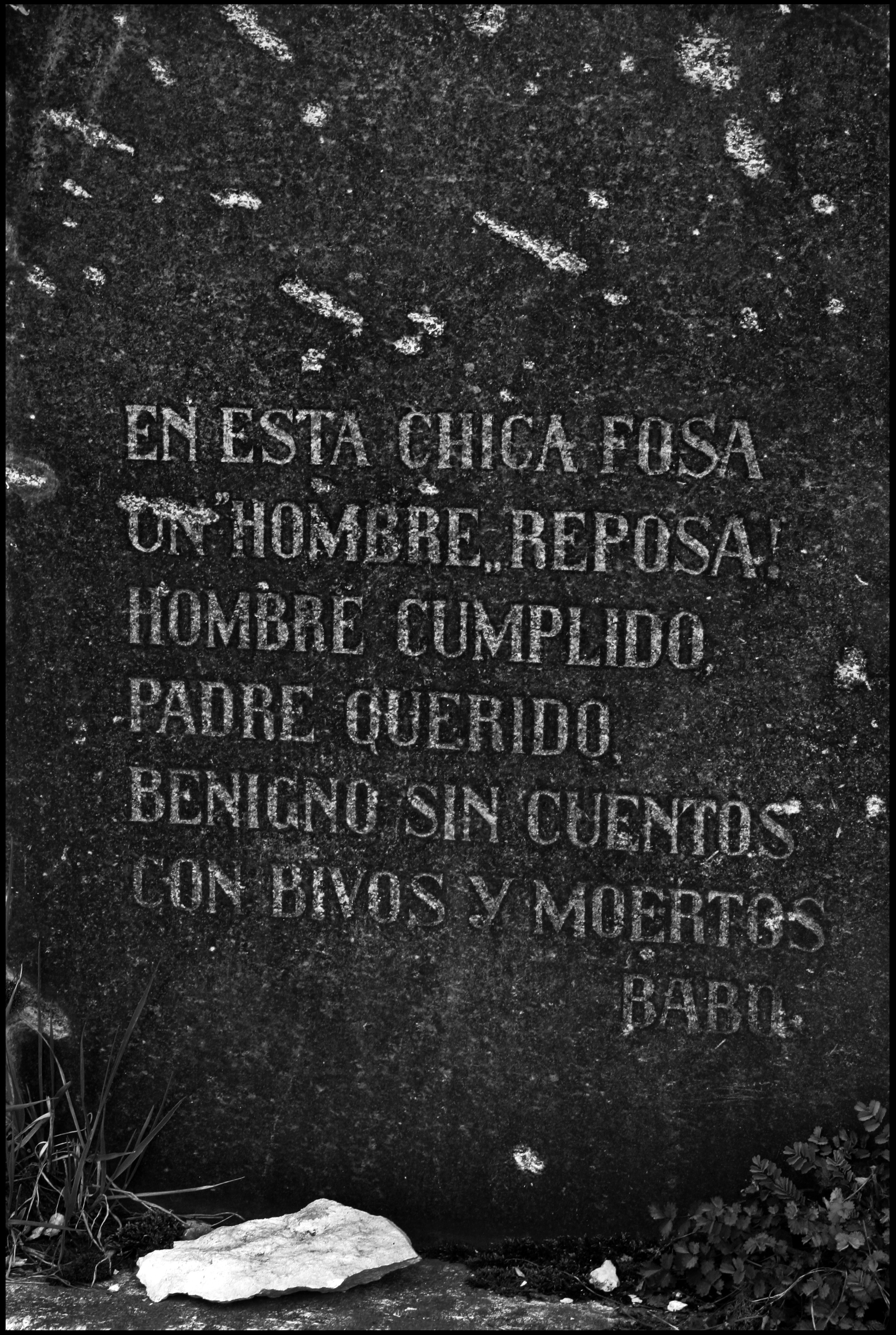

Nel cimitero ebraico di Sarajevo ci sono alcune lapidi scritte in spagnolo arcaico, la lingua dei sefarditi arrivati in Bosnia dopo la cacciata dalla Spagna. A Sarajevo la chiamano “ladino”, ma non ha nulla a che fare con la lingua parlata in Val Gardena o in Svizzera.

“En esta chica fosa un hombre reposa! Hombre cumplido, padre querido, benigno sin cuentos con bivos y moertos. Babu”. ** (Nota2)

EPILOGO

Tra il 12 e il 20 marzo 1996, in applicazione degli accordi di Dayton, il governo bosniaco ripristinò la sua autorità sui quartieri di Sarajevo che erano rimasti sotto il controllo dei serbo-bosniache durante l'assedio (Ilidža, Grbavica, etc.). Quando scattai le foto sulla collina di Debelo Brdo conobbi Benazir. Sua madre l’aveva chiamata così per darle il nome di una donna di successo, come buon augurio. La loro casa era accanto alla prima linea bosniaca. Il seminterrato era agibile, tutto il resto distrutto. Quando la guerra iniziò, Benazir aveva un anno. La storica Anna Bravo volle la sua foto per la copertina del suo libro: “La conta dei salvati – dalla grande guerra al Tibet, storie di sangue risparmiato”. Motivò così la scelta: “in questa foto c’è un’indifesa che protegge qualcuno più indifeso di lei”.

Bambini giocano davanti al grande Tempio Askenazita (1902), sulla riva sinistra della Miljacka, in via Hamdija Kresevljakovic. E’ l’unica sinagoga dove attualmente si pratica il culto (marzo 1994).

NOTE

* Nota1 – Il Partito Radicale Serbo è tuttora il partito di Vojislav Šešelj, condannato dal tribunale penale internazionale dell’Aja per crimini di guerra. Scontata la pena (dieci anni) Šešelj si è detto “orgoglioso” dei reati contestatigli e attualmente occupa un posto nel parlamento di Belgrado.

Durante la guerra Zlatko Dizdarevic, caporedattore dello storico giornale “Oslobodjenie” di Sarajevo, fondato dopo la liberazione dai nazi-fascisti e simbolo della resistenza della città, mi racconto di quando aveva partecipato alle proteste per la persecuzione giudiziaria di Šešelj. A metà degli anni ottanta, a causa delle sue idee nazionaliste, era stato espulso dall’università e condannato a otto anni di carcere per “crimine contro-rivoluzionario al fine di mettere in pericolo l’ordine sociale”. Fece solo 22 mesi e poi fu liberato anche grazie alle prese di posizione degli intellettuali e dell’opposizione di sinistra jugoslava. “Lo difendemmo in nome della libertà di pensiero e ora che è libero è passato dalla teoria alla pratica delle sue idee e ci spara addosso”.

** Nota2: Jakob Finci e Dervo Sejdić

A settembre del 2009, un’interpellanza alla Corte Europea per i diritti umani di Strasburgo, fatta da due cittadini bosniaci, ha mostrato all’Europa che il re è nudo. Jakob Finci e Dervo Sejdić hanno vinto il giudizio. Da un punto di vista storico, il primo passo verso il superamento dei limiti degli accordi di Dayton, passa per la vittoria personale di un ebreo e di un rom. Non si tratta di due cittadini qualsiasi, ma come tali hanno promosso l’interpellanza. Finci è il presidente della comunità ebraica di Sarajevo, Sejdić è il vice presidente del Roma Information Center Kali Sarah di Sarajevo.

La sentenza è netta: non è giusto che l’impianto costituzionale bosniaco preveda la possibilità di essere eletti nella Presidenza collegiale e nell’Assemblea dei popoli, solo per i membri delle etnie maggioritarie (serba, croata e bosgnacca-musulmana) escludendo le altre minoranze. Il paradosso che ne consegue è che chi ha fatto la guerra può rappresentare tutti, mentre chi non l’ha fatta no. L’idea di un diritto di cittadinanza che prescinda da culture, religioni o gruppi etnici differenti ha vinto (come sancito nell’Articolo 3 della costituzione italiana). Vincere è stato un bel colpo e gliene siamo grati anche nel resto dell’Europa.

La storia del reportage

Sarajevo, fine settembre 1993

Questo fotoreportage è stato realizzato a Sarajevo, nel settembre del 1993, quando Mario Boccia – l’autore – assieme a Edoardo Giammarughi de “il manifesto” decisero di entrare in una postazione serbo-bosniaca di prima linea nel quartiere di Grbavica. Questo è il racconto di quei momenti.