di Emanuele Giordana

Per ora son solo indiscrezioni ma se il New York Times ha ragione, l’amministrazione Trump avrebbe cambiato idea sull’atteggiamento da tenere coi talebani con cui in passato ci sono già stati abboccamenti senza mai però il crisma dell’ufficialità. Questa volta invece, dicono al giornale fonti anonime quanto autorevoli (poi confermate in qualche modo dal generale Nicholson che comandava le truppe Usa e Nato in Afghanistan sino a qualche settimana fa che poi però ha smentito), il presidente avrebbe dato luce verde a colloqui diretti con la guerriglia sempre rifiutati per lasciare la palla nel campo del governo di Ashraf Ghani a Kabul. Visto che la guerra non finisce né è servito bombardare di più e inviare più truppe, forse gli americani stanno pensando che sia ora di cambiare strategia. Un passo che, se si avverasse, potrebbe cambiare il corso della guerra.

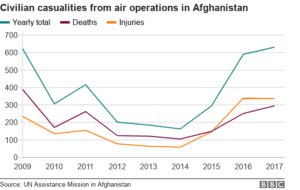

Aumentano le vittime civili

Intanto, in attesa di capire se la mossa è davvero reale, in Afghanistan si continua a morire: l’ultimo rapporto annuale di Unama, la missione Onu di Kabul, dice che nel 2017 oltre 10mila civili sono morti o feriti nel Paese in guerra ormai quasi da quarant’anni. I numeri di Unama danno un bilancio di 10.453 casi con 3.438 civili uccisi e 7.015 feriti in un anno, il 2017, cha ha visto un piccolo decremento del 9% rispetto al 2016. Un decremento subito smentito però dai dati dei primi sei mesi del 2018: da gennaio a giugno infatti sono state uccise già 1.692 persone (e 3430 ferite) il dato più alto da sempre. Il rapporto è stato duramente criticato dalla guerriglia – anche per motivi propagandistici – ma è pur vero che di molti dati non siamo a conoscenza: quelli degli omicidi mirati con i droni per esempio, operazioni coperte da segreto, in Afghanistan come in Pakistan. Al di là della guerra dei numeri comunque, tra sei mesi l’Afghanistan celebrerà quarant’anni dell’inizio di una guerra, cominciata alla fine del 1979 con l’invasione sovietica. Pure, la fine del 2017 e l’inizio del 2018, potrebbero portare qualche speranza.

La sfida vinta di Eid el-fitr

Qualcosa di importante è infatti davvero successo in Afghanistan e  vale la pena di ricordarlo. Durante la festa di Eid el-fitr, che celebra la fine del digiuno di Ramadan che cadeva a metà giugno, il presidente afgano Ashraf Ghani ha decretato una tregua unilaterale invitando i talebani ad aderirvi. Sorprendentemente, la shura di Quetta – il Consiglio per eccellenza dei talebani – ha risposto positivamente collaborando a un cessate il fuoco durato tre giorni, anche se mullah Akhundzada, il capo dei turbanti armati, ha fatto di tutto per far apparire la scelta non una concessione al governo di Ghani ma una decisione autonoma della guerriglia. La tregua – effettivamente rispettata da tutte le parti in conflitto (con l’esclusione dei kamikaze dell’autoproclamato Stato islamico) – si è rivelata un successo con scene di festa, riprese dai cellulari e condivise sui social network: abbracci tra soldati regolari e talebani, questi ultimi ammessi – purché disarmati – in tutte le città e i villaggi dove avevano parenti. Benché poi vi sia stata una punizione per i guerriglieri che si erano lasciati andare a tali manifestazioni – almeno così è stato detto pubblicamente – e benché Quetta si sia rifiutata di aderire a un’estensione della tregua oltre i tre giorni (come Ghani aveva suggerito), l’esperimento è stato un successo. Sia perché per la prima volta, seppur indirettamente, Quetta e Kabul si sono parlati. Sia perché il Paese ha visto e apprezzato cosa significhi il silenzio delle armi.

vale la pena di ricordarlo. Durante la festa di Eid el-fitr, che celebra la fine del digiuno di Ramadan che cadeva a metà giugno, il presidente afgano Ashraf Ghani ha decretato una tregua unilaterale invitando i talebani ad aderirvi. Sorprendentemente, la shura di Quetta – il Consiglio per eccellenza dei talebani – ha risposto positivamente collaborando a un cessate il fuoco durato tre giorni, anche se mullah Akhundzada, il capo dei turbanti armati, ha fatto di tutto per far apparire la scelta non una concessione al governo di Ghani ma una decisione autonoma della guerriglia. La tregua – effettivamente rispettata da tutte le parti in conflitto (con l’esclusione dei kamikaze dell’autoproclamato Stato islamico) – si è rivelata un successo con scene di festa, riprese dai cellulari e condivise sui social network: abbracci tra soldati regolari e talebani, questi ultimi ammessi – purché disarmati – in tutte le città e i villaggi dove avevano parenti. Benché poi vi sia stata una punizione per i guerriglieri che si erano lasciati andare a tali manifestazioni – almeno così è stato detto pubblicamente – e benché Quetta si sia rifiutata di aderire a un’estensione della tregua oltre i tre giorni (come Ghani aveva suggerito), l’esperimento è stato un successo. Sia perché per la prima volta, seppur indirettamente, Quetta e Kabul si sono parlati. Sia perché il Paese ha visto e apprezzato cosa significhi il silenzio delle armi.

Tutto comincia nel Sud

Quanto è accaduto e sta accadendo però non è avvenuto per caso: alla fine di marzo, pochi giorni dopo dopo l’ennesimo attentato che il 23 fa strage di civili a Lashkargah tra quanti hanno assistito e partecipato a una manifestazione sportiva (oltre 15 morti e decine di feriti), accade una novità. La strage nel capoluogo della provincia meridionale dell’Helmand non ha rivendicazione ma i cittadini decidono di improvvisare una marcia simbolica che in breve si trasforma in sit-in e sciopero della fame. Senza che vi sia un organizzatore, un partito o qualche gruppo promotore, gli improvvisati attivisti di pace issano una tenda ma senza accontentarsi di lamentarsi, maledire e piangere. Chiedono alle parti il cessate il fuoco e anzi si spingono decidere una marcia verso Musa Qala, uno dei luoghi dove vogliono consegnare il loro messaggio ai capi talebani. L’imbarazzo sia tra i talebani sia tra il governo è palese. Per molti giorni è silenzio, rotto da un comunicato talebano che cerca di delegittimare chi protesta, accusato di essere eterodiretto mentre Kabul prende tempo e manda qualche emissario. Ma intanto la protesta si espande in decine di altre province da Sud a Nord, da Ovest a Est.

Movimento e marcia per la pace

La n ovità consiste proprio nella resistenza nel tempo della protesta pacifica e nell’assenza di una leadership: un moto spontaneo che spiazza e non si stanca. Nei palazzi di Kabul, come nelle montagne dove si rifugiano talebani, l’imbarazzo è di nuovo palpabile. Il 18 giugno, dopo 38 giorni e 700 chilometri a piedi, otto afgani partiti da Helmand col mandato di portare la protesta nella capitale, arrivano a Kabul. Sono ormai diventati cento ed esigono risposte. Lungo il cammino sono stati rifocillati e rinvigoriti da contadini e paesani. A Kabul tornano a sedersi prima davanti alla sede dell’Onu poi di fronte alle sedi diplomatiche. Mandano messaggi al governo, ai suoi alleati, alla guerriglia. Anche ai cittadini degli Stati Uniti. Che la mossa abbia convinto persino Trump?

ovità consiste proprio nella resistenza nel tempo della protesta pacifica e nell’assenza di una leadership: un moto spontaneo che spiazza e non si stanca. Nei palazzi di Kabul, come nelle montagne dove si rifugiano talebani, l’imbarazzo è di nuovo palpabile. Il 18 giugno, dopo 38 giorni e 700 chilometri a piedi, otto afgani partiti da Helmand col mandato di portare la protesta nella capitale, arrivano a Kabul. Sono ormai diventati cento ed esigono risposte. Lungo il cammino sono stati rifocillati e rinvigoriti da contadini e paesani. A Kabul tornano a sedersi prima davanti alla sede dell’Onu poi di fronte alle sedi diplomatiche. Mandano messaggi al governo, ai suoi alleati, alla guerriglia. Anche ai cittadini degli Stati Uniti. Che la mossa abbia convinto persino Trump?

E’ questa la cornice del successo di Eid el-fitr, della tregua di tre giorni e di una scommessa vinta. Un piccolo passo che forse non sarebbe stato possibile senza una spinta dal basso che sembra aver convinto talebani e governo come ormai la guerra sia arrivata al punto di non ritorno. Come farne tesoro? Qualsiasi politica e qualsiasi conflitto si reggono sul consenso o su un consenso supposto. Ma quando un movimento dal basso manifesta apertamente la fine del consenso, la sua forza supera quella dei sondaggi e offre su un piatto d’argento la strada maestra che spinge al negoziato. E qui rientrano in ballo tutti i grandi attori del Grande Gioco, dal Pakistan all’Iran, dagli Stati Uniti alla Russia, dal Golfo all’Europa. Sapranno sfruttare l’occasione? Vorranno gestire la speranza riposta in un’azione di massa spontanea e non violenta?

Il segnale dato dagli americani, se mai diventerà realtà, potrebbe essere uno degli effetti anche di questo movimento e potrebbe portare a un nuovo passo verso la pacificazione del Paese. Di un paese in guerra da quarant’anni.

Nell’immagine di copertina un funerale di giornalisti a Kabul: lo scatto scelto dalla Missione Onu a Kabul per il suo rapporto sulle vittime civili